Радио ArzamasГлавные чудовища античной мифологии

Радио ArzamasГлавные чудовища античной мифологии

«Замечали ли вы, что последняя чеховская пьеса решительно отличается от всех предыдущих? Как построены „Иванов“, „Чайка“, „Три сестры“, „Дядя Ваня“? Говоря схематически, они построены все одинаково: приезд, выстрел и отъезд. И ничего не меняется, все возвращается к началу».

«Что такое четвертое действие? Четвертое действие „Вишневого сада“ говорит о том, что возвращения назад, как в „Трех сестрах“, как в „Дяде Ване“, как в „Чайке“, возвращения назад нет и быть не может. Надо ехать. И Гаев, банковский служака, как он говорит о себе с удовольствием, произносит: „До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже…“ Да, расстаться с садом тяжело Раневской, Гаеву, Фирсу. Но они расстаются с ним, жизнь кончается».

«Мне кажется, что в начале XX века в творчестве Чехова наступил новый период. Это касается и прозы, и драматургии. И в прозе, и в драматургии XIX века Чехов заканчивал тем, чем начинал, его рассказы и пьесы были закрыты, замкнуты. В поздней прозе — например, в „Даме с собачкой“, „Невесте“ — совсем другие финалы. И проза, и драматургия открыты, впереди жизнь, неизвестная, таинственная и, может быть, прекрасная. Все в руках человека. Как бы этот период в творчестве Чехова пошел, как бы Чехов развивался, мы, к сожалению, никогда не узнаем».

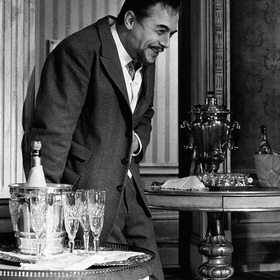

«Аристократка» — рассказ тридцатилетнего Зощенко, необычайно популярного в 1920-е годы. Однако его репутация у критики была сложной, двойственной. Официальная советская критика была недовольна его персонажами, его языком, его приземленно-бытовыми сюжетами, объявляя его рупором мещанства, полного пережитков темного буржуазного или мелкобуржуазного прошлого. Защищавшая его просвещенно-либеральная, академическая критика объясняла, что он, напротив, сочувствующий делу партии сатирик-попутчик, разоблачающий вредные родимые пятна прошлого в осмеиваемых им мещанах.

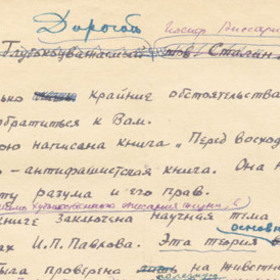

«Лишь во времена перестройки в СССР была, наконец, полностью издана его психоаналитическая повесть из собственной жизни „Перед восходом солнца“, бросающая новый свет на картину его творчества в целом. Вдруг оказалось, что автобиографический герой этой повести во многом похож на тех мещан, которых автор осмеивал в своих знаменитых комических рассказах. Только там зощенковский персонаж дан в отстраненно-комическом ключе, а тут в трагифарсово-сочувственном, он серьезно озабочен проблемами своей личности.

Но тогда верны и неверны обе принятые трактовки. Зощенко, действительно, в каком-то смысле мещанин, человек вообще, который и смешон, и жалок, но которому автор сочувствует, и мы с ним вместе. Но которого он также и видит в критическом свете».

Что же мы видим в «Аристократке» в свете инвариантов Зощенко, выявленных им самим в «Перед восходом солнца»? Налицо страх женщины, тем более аристократки с золотым кастрирующим зубом, любительницы театра. Впрочем, о какой пьесе идет речь, мы так и не узнаем — это еще один инвариант, неспособность ответить на культурный вызов. У него также проблемы с едой (герою она вообще не достается), проблемы с личными границами (герой вынужден символически раздеваться при публике, когда выворачивает карманы). Наконец, у него конфликт с мелким начальством в лице буфетчика, восходящий к эдиповому страху перед отцом. И не в последнюю очередь это конфликт с социумом, в частности с языком — одним из наиболее властных институтов человеческого общежития. Говоря неграмотное и идиотское «Ложи взад», герой демонстрирует полный провал социальной интеграции.

Между «Аристократкой» и «Перед восходом солнца» можно найти несколько буквальных параллелей, доказывающих правомочность сопоставления.

«Все творчество Зощенко пронизано единой темой недоверия, страха, боязни вторжения и прикосновения чужих враждебных сил. Зощенко вырос в многодетной и не совсем благополучной семье и как бы с детства был запрограммирован стать антипоэтом коммунальной квартиры. Не только в буквальном, но и в высоком, символическом, экзистенциальном смысле. Угрожающий социум, недоверие к нему, безуспешные попытки его контролировать, полный провал взаимодействия — таков типовой архисюжет Зощенко».

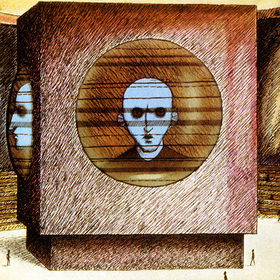

Художественная литература издавна использовалась в целях пропаганды, однако само представление о том, что какие-то идеи можно пропагандировать через тексты, ассоциируется у нас с XX веком, и прежде всего — с советской властью; цари вообще не очень любили объяснять что-то народу.

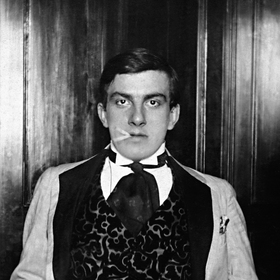

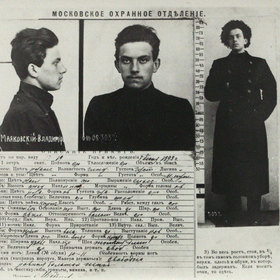

Стихотворение Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» написано в 1929 году. Все помнят его рефрен — «Через четыре года здесь будет город-сад» — и концовку: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!». Создатели города-сада — это строители металлургического завода в сибирском городе Кузнецке (впоследствии — Новокузнецк).

Стихотворение написано по конкретному поводу: в Кузнецк приехало начальство и «распушило в пух и прах» за отставание от графика. Почему они не успевали, понятно: условия работы ужасные, как пишет Маяковский, «вода и под, и над».

Любопытно, что эта конкретность и злободневность у Маяковского накладывается на использование одного понятия из урбанистики того времени — понятия города-сада. Его ввел англичанин Эбенизер Говард, который в 1902 году опубликовал книгу «Города-сады завтрашнего дня». В этой утопической книге Говард предлагал совместить достоинства городской жизни с прелестями сельской, чтобы человек жил в гармонии с природой. Город должен был стать конгломератом микрорайонов, перемежаемых лесопарками; несколько таких городов были построены в Америке и в Англии.

Идея была воспринята и в России. Правление Казанской железной дороги намеревалось построить города-сады для своих служащих, для чего последним надо было скинуться. Те отнеслись к этому скептически, и была организована серия лекций о том, почему это правильно. Осенью 1913 года об этом писала газета «Утро России» (и не только она). Это время — период бури и натиска в истории русского футуризма: поэты устраивают скандальные выступления, о них много пишут газеты, а те за газетами следят. Вполне логично, что в той же газете Маяковскому и могло попасться понятие города-сада.

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости